14강 궁금증

사신도

사신사상은 전국시대 말에 발달한 천문오행사상(天文五行思想)에 의해서 체계화되었음

(1)현무(玄武): 거북이와 뱀이 합친 것이며, 현(玄)은 검은색을 뜻하고 무(武)는 거북의 딱딱한 갑의(甲衣)와 뱀의 날카로운 이를 뜻하여 현무만이 동물명이 아닌 다른 이름으로 불리어졌던 것으로 보인다. 다른 해석으로는 북방에 위치하고 있으므로 현(玄)이라고 이르고, 몸에 비늘과 두꺼운 껍질이 있으므로 무(武)라고 한다. 우리나라에서도 거북은 물의 신이나, 용왕으로 상징되며 서수로서 인식되었다.

고구려의 사신도 발달 중 가장 정점을 이루는 단계가 바로 고구려 후기이다. 절제되고 조화있는 완벽한 구도, 긴장감에 넘치는 역동적인 형태, 선명한 색채의 배합, 특히 다리 부분에 골절을 그려 넣어 몸체의 유기적인 연결이 실제감 있고 자연스러운 점 등 사신도 표현상 가장 완성된 형태를 보이고 있다.

힘차고 동적인 고구려 미술의 특성이 후기에 이르러 더욱 뚜렷해졌다. 통구 사신총의 현무도를 한가지 예로 보아도 이를 쉽게 깨닫게 된다. 거북이와 뱀이 머리를 서로 마주하고 노려보는 모습, 거북이의 몸을 휘감은 뱀의 몸체가 마구 꼬이고 뒤틀린 모양, 두 동물들의 격렬한 동작에 따라 마구 튀는 듯한 주변의 그림들, 이 모든 것들이 어우러져 극도로 힘차고 폭발적인 분위기를 자아낸다.

[네이버 지식백과] 현무 (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 오방대제), 2002., 한국콘텐츠진흥원)

(2)청룡

청룡(창룡)은 동방을 다스리는 태세신(太歲神 : 태세는 木星과 같음)으로도 통한다. 또, 방위에 대응하는 청색·백색·적색·흑색의 배치도 고대사상의 특징이다.

중국 고대부터 용은 만물 중 으뜸이며 용 중에서도 청룡이 가장 귀하게 인식되었음을 알 수 있다. 특히 용은 승천(昇天)과 관련된 존재로 승천은 곧 신과의 교통(交通)을 의미하기도 한다. 즉, 용이 승천할 때 일어나는 일들 즉, 비를 수반하여 나타나며 파괴작용을 일으키고, 자취를 남기며, 주위의 물건을 빨아올린다는 현상이 바다회오리라는 기상 현상과 매우 비슷하다는데 그 근거를 둔다. 어쨌든 용이 어디에서 유래했건 용이 상상 속에서 생겨난 동물임에는 틀림이 없는 듯 하다.

[네이버 지식백과] 청룡 (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 오방대제), 2002., 한국콘텐츠진흥원)

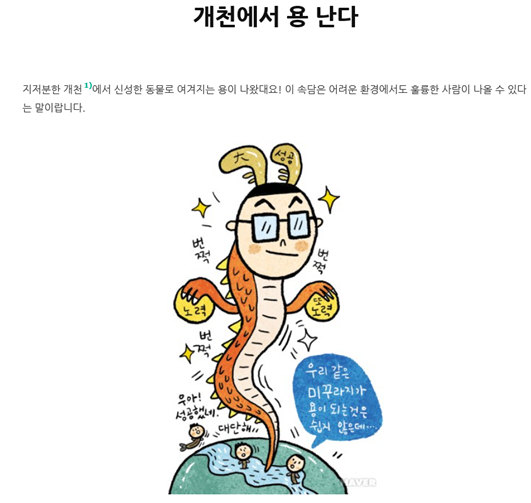

관련 용어: 개천에서 용 난다

(3)주작(=붉은 참새)

한다. 주작(朱雀)은 주오(朱烏), 적오(赤烏)로 불리우기도 하는데, 붉은 새를 총칭하며 그 모습은 봉황과 유사하다. 주작의 유래에 대해서 『후한서』, 열전, 권18, 풍연전(馮衍傳)의 장회태자주(章懷太子注)에 “신작위봉야(神雀謂鳳也)”라 하였으며, 송(宋)의 육전(陸佃)이 편찬한 『비아(埤雅)』권8, 순(鶉), 봉조(鳳條)에도 “천문가(天文家)의 주오(朱烏)는 그 형상을 봉황(일명 鶉)에서 취하는데, 남방을 주오로 한다.”라고 한 것으로 보아 주작은 봉황에서 유래한 것임에 틀림없는 듯 보인다.

붉은 봉황을 형상하여 예로부터 무덤과 관(棺) 앞쪽에 그렸다.

[네이버 지식백과] 주작 (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 오방대제), 2002., 한국콘텐츠진흥원)

아 참! 동음이의어로 주작(가령 주, 창작할 작)이랑 다릅니다.

(4)백호

백호는 실제 흰털을 가진 호랑이를 가리키는데 동양권에서는 신화나 민화에 등장하여 신비로운 동물의 상징으로 여겨졌다. 실존하는 백호는 벵골호랑이 또는 시베리아호랑이의 일종이며, 유전형질이 호모일 때 나타난다. 야생의 백호는 흰털이 위장 역할을 제대로 하지 못하기 때문에 사냥에 불리하게 작용하며, 유전병으로 사망률도 높은 것으로 알려져 있다. 《시경(詩經)》은 백호를 의로운 짐승으로 보고 있는 반면, 《인원비광경(人元秘框經)》처럼 흉신(兇神)으로 기록한 것도 있다. 백호를 그린 백호기는 천자(天子)가 거둥할 때 사용되었다.

산수문전

외리의 옛 절터에서 출토된 백제시대의 벽돌. 신선사상을 바탕으로 전개된 산수문의 특징과 함께 초기 산수화의 시원적 양식을 반영하고 있다. 백제 특유의 완만하고 부드러운 기법으로 만들어진 이 산수문전은 건축물 부재(部材)에 장식된 문양이면서도 우리나라 산수화 발달의 초기 과정을 연구하는 데 중요한 자료적 의의를 지니고 있다.

-> 백제, 고구려 등의 삼국시대에 산수화라는 영역의 변곡점이라 할 수 있다. (아직 본격적인 산수화는 아니란 뜻.)

Tip. 산수‘문’전의 문은 “글 문”이 아니라 문양할 때의 문을 말한다.

화랑도

화랑도는 그 창설로부터 삼국통일이 완성된 문무왕에 이르는 약 1세기 동안융성하여, 삼국통일의 어려운 시기에는 강한 무사도정신으로 나타나 국난을극복하는 데 크게 기여하였으나, 통일 후 나라에 태평시대가 계속되면서 쇠퇴하여신라가 멸망할 때까지 존속하였다.

9세기에 들어와 왕권이 약해지고 귀족세력이강해지자 귀족들의 사병 집단으로 변질되어 갔으며 신라 말에 이르러서는 화랑이란 말은 쓰이지 않고 대신 선랑(仙郞)·국선(國仙) 등으로만 불렸다. 고려에서도 화랑이란 말은 쓰지 않고 선랑은 팔관회(八關會)의무동(舞童)을, 국선은 충렬왕 이후 양반의 군역(軍役)을 지칭하게 되었다. 조선시대에 이르러서는 선랑·국선이란 말은 쓰지 않게 되고 화랑이란 말은 초기에남무(男巫:覡)를 가리키게 되어 이를 ‘화랑이’라고 하였으며, 조선 중기 이후에는무부(巫夫:兩中), 걸립승(乞粒僧)의 무동, 사당(寺堂)의 거사(居士) 등을 지칭하게되었다.

[네이버 지식백과] 화랑도 [花郞徒] (두산백과)

신선사상-무위자연: 다스리지 않은 자연 -> 전혀 손대지 않은 자연.

십문화쟁론에서 화쟁

‘화(和)’는 화해(和解)·화합(和合)·조화(調和)를, ‘쟁(諍)’은 스스로 옳다고 주장하는 말이나 글(학설이나 이론)을 뜻하며, 곧 화쟁(和諍)은 서로 대립하는 다양한 학설과 이론의 화해와 화합을 말한다. 화쟁은 일심(一心)·회통(會通)과 더불어, 특정한 종파(宗派)와 경전(經典)에 얽매이지 않았던 원효 사상의 통불교(通佛敎)로서의 특징을 가장 핵심적으로 나타낸다.

[네이버 지식백과] 화쟁 [和諍] (두산백과)

관세음 사상(관세음=세상을 보는 글)

아미타불의 왼편에서 교화를 돕는 보살. 사보살의 하나이다. 세상의 소리를 들어 알 수 있는 보살이므로 중생이 고통 가운데 열심히 이 이름을 외면 도움을 받게 된다.

왕오천축국전

고대 인도의 5천축국을 답사한 뒤 727년(성덕왕 26)에 쓴 책이다. 이 책은 1908년 프랑스의 동양학자 P.펠리오가 중국 북서 지방 간쑤성[甘肅省]의 둔황[敦煌] 천불동 석불에서 발견하였으며 중국의 나진옥(罗振玉)이 출판하여 세상에 알려졌다.

[네이버 지식백과] 왕오천축국전 [往五天竺國傳] (두산백과)

9산선문

9~10세기에 신라 말 고려 초의 사회변동에 따라 주관적 사유를 강조한 선종(禪宗)을 산골짜기에서 퍼뜨리면서 당대의 사상계를 주도한 아홉 갈래의 대표적 승려집단.

임신서기석 언제

1934년경 경상북도 경주시 현곡면 금장리 석장사(石丈寺)터 부근에서 발견되어 현재 국립경주박물관에 보관되어 있다. 국학이 생겨나기 이전부터 유교경전이 신라에 수용되었을 것이라는 점, 특히 비문내용 중에 충도를 실천할 것을 맹세한 점, 나아가 이것이 화랑도의 근본정신인 점을 고려해 화랑도가 융성했던 중고(中古) 후반의 어느 임신년, 즉 552년(진흥왕 13) 또는 612년(진평왕 34)의 어느 한 해일 것으로 보는 견해가 보다 유력하다.

[네이버 지식백과] 임신서기석 [壬申誓記石] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

주자감(맏아들 주, 자식 자, 살필 감)

발해의 교육기관으로 왕족과 귀족을 대상으로 교육하였다.

김대문- 고승전, 한산기(+화랑세기)

『고승전(高僧傳)』은 우리나라 승려들의 최초 전기집으로 통일신라 때 김대문(金大問, ?~?)이 찬술하였다. 『삼국사기(三國史記)』가 편찬된 고려 인종 무렵까지는 전해졌던 것으로 보인다. 저자 김대문은 신라의 진골 귀족 신분으로 알려져 있으며, 704년(성덕왕 3)에는 한산주의 도독을 역임하였다. 한산기는 통일신라시대의 학자 김대문(金大問)이 성덕왕대에 지은 지리지.한산주는 신라 9주 가운데 하나로 지금의 경기도, 황해도, 강원도 철원군(김화 포함)·평강군·이천군, 충청북도 동북부(남한강 유역)을 포함한다.

최치원-계원필경(+토황소격문+시무책)

신라 말기의 학자·문장가 최치원(崔致遠)의 시문집. 그 이듬해인 886년(정강왕 1) 그의 나이 서른 살이 되던 해에 당나라에 있을 때의 작품을 간추려 정강왕에게 바친 문집이다.

고구려-유기->신집(영양왕. 이문진)

머무를 유 -> 유기

새로울 신 -> 신집 오케이?

고구려 천문도

고구려 천문도가 조선왕조에 정통성을 부여하다.

조선이 건국된 지 채 몇 해도 지나지 않은 어느 날, 이들에게 희소식이 날아들었다. 8백여 년 전 수·당과의 전쟁으로 사라진 고구려 천문도가 세상 밖으로 나타난 것이다.

이 천문도를 받아 든 이성계는 뛸 뜻이 기뻐하였다. 이를 두고 권근은 ‘전하보중지(殿下寶重之)’라고 표현했다. 태조 이성계가 이 천문도를 보물처럼 귀하게 여겼다는 뜻이다.

사라졌던 고구려 천문도가 이성계 앞에 나타난 것은 그가 하늘의 명을 받은 군주라 해석할 수 있는 것이다. 백성들에게 왕조의 정통성을 보여주는 데 있어서 고구려 천문도보다 더 좋은 것은 없었다.

[네이버 지식백과] 태조 이성계와 고구려 천문도 (장영실 테마관)

통일신라 상원사종?

상원사(上院寺)에 소장된 통일신라 범종이다. 명문에 의하면 725년에 제작된 종으로, 삼국시대 범종이 단 한 점도 남아 있지 않은 현재로서 우리나라 범종 가운데 가장 오래된 예인 셈이다.

성덕대왕신종

경덕왕이 아버지인 성덕왕의 공덕을 널리 알리기 위해 종을 만들고자 하였으나 완성은 혜공왕 때인 771년에 이루어졌다.

무용총

강서대묘, 평안

북한 평안남도 강서군에 있는 삼국시대 고구려의 사신도·장식무늬 관련 벽화무덤. 횡혈식석실분. 고분축조 및 벽화연대에 관해서는 여러 가지 견해가 있지만 대체로 6세기 후반에서 7세기 초로 추정된다. 벽화는 대체로 철선묘법(鐵線描法)으로 그려졌다. 사신도는 그 구상이 장대하고 힘차며 필치가 세련되어 우리나라 고분벽화 중에서 극치를 이루는 걸작으로 평가된다. →강서삼묘

[네이버 지식백과] 강서대묘 [江西大墓] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

석촌동 고분

백제 도성으로 여겨지는 풍납 토성과 몽촌 토성 가까이에 있으며, 백제 초기의 왕이나 지배층의 무덤이 모여 있던 곳으로 여겨진다. 이집트의 피라미드처럼 여러 개의 돌을 계단 모양으로 쌓아올린 모습은 고구려 초기의 무덤 양식인 돌무지무덤과 같은 것이어서, 백제를 세운 사람들이 고구려와 연관이 있었음을 짐작할 수 있다.

[네이버 지식백과] 석촌동 고분 [─古墳] (학습용어 개념사전, 2010. 8. 5., 이영규, 심진경, 안영이, 신은영, 윤지선)

천마총

천마총(天馬塚)은 경상북도 경주시 황남동에 조성한 고분공원[大陵苑] 안 서북쪽에 위치하고 있고, 황남동 제155호분으로 관리되어 왔다.

강서대묘, 평안

북한 평안남도 강서군에 있는 삼국시대 고구려의 사신도·장식무늬 관련 벽화무덤. 횡혈식석실분. 고분축조 및 벽화연대에 관해서는 여러 가지 견해가 있지만 대체로 6세기 후반에서 7세기 초로 추정된다. 벽화는 대체로 철선묘법(鐵線描法)으로 그려졌다. 사신도는 그 구상이 장대하고 힘차며 필치가 세련되어 우리나라 고분벽화 중에서 극치를 이루는 걸작으로 평가된다. →강서삼묘

[네이버 지식백과] 강서대묘 [江西大墓] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

석촌동 고분

백제 도성으로 여겨지는 풍납 토성과 몽촌 토성 가까이에 있으며, 백제 초기의 왕이나 지배층의 무덤이 모여 있던 곳으로 여겨진다. 이집트의 피라미드처럼 여러 개의 돌을 계단 모양으로 쌓아올린 모습은 고구려 초기의 무덤 양식인 돌무지무덤과 같은 것이어서, 백제를 세운 사람들이 고구려와 연관이 있었음을 짐작할 수 있다.

[네이버 지식백과] 석촌동 고분 [─古墳] (학습용어 개념사전, 2010. 8. 5., 이영규, 심진경, 안영이, 신은영, 윤지선)

정혜공주묘

무덤 벽면은 용암석과 현무암을 다듬어 8~9층으로 쌓아 올렸다. 벽면은 위쪽으로 갈수록 폭이 좁아지며 회를 바른 흔적이 남아있다. 묘비에는 보력(寶曆) 4년(777년) 여름 4월14일에 사망하였고 당시 나이는 40세이며 보력 7년(780년) 발해 2대왕 무왕(武王) 대무예(大武藝) 무덤인 진릉(珍陵) 서쪽에 매장하였다고 기록되어 있다.

정효공주묘

정효공주(貞孝公主)는 제3대 문왕(文王)의 넷째 딸로서, 757년에 태어나 792년 6월에 36세를 일기로 사망하였다. 관대의 남쪽 측면에서 사자머리 같은 그림이 확인되었다. 무덤에서 남녀 각 1인의 인골(人骨)이 출토된 것으로 보아, 이곳에 공주와 남편의 관이 각각 올려져 있었던 것으로 보인다.무사(武士)·시위(侍衛)·내시(內侍)·악사(樂師) 등으로 구성되어 있는데, 평소에 공주를 시중들던 사람들을 담고 있다. 그러나 공주의 모습은 그려져 있지 않다. 인물들은 대체로 뺨이 둥글고 얼굴이 통통해 당나라 화풍을 반영하고 있다.

[네이버 지식백과] 정효공주묘 [貞孝公主墓] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

15강 궁금증

안학궁(=편안하고 흰 궁전)

현재는 평양시 대성산(大城山) 기슭에 터만 남아 있다. 장수왕이 국내성(國內城)에서 평양으로 천도한 때인 427년(장수왕 15)에 세워졌으며, 평상시 왕이 거주하던 궁성이었다. 약 35㎝의 고구려자(尺)를 사용해 설계, 건설한 안학궁은 5세기 무렵 고구려의 건축술을 전해 주는 대표적인 유적이다.

선화 vs 사택 뭐임

2009년 미륵사지 서쪽 서탑 해체보수 과정에서 발견된 사리봉영기. 그동안 고건축 전문가들은 왕흥사 창건기록(600년)을 근거로 미륵사 창건시기를 그와 인접한 600년대 초로 봤지만 실제는 이보다 약간 늦은 시기였던 겁니다. 가사의 ‘서동요(薯童謠)’를 아이들이 부르도록 한 것. 소문을 듣고 딸을 오해한 진평왕은 선화공주를 귀양 보냈고, 궁 밖에서 기다리던 서동은 그녀를 유혹했습니다. 신부와 함께 고국으로 돌아온 서동은 훗날 백제 30대 무왕(?~641)이 됩니다. 이 과장은 “7세기 전반에 죽은 인물로 무왕의 또 다른 왕비였던 선화공주가 묻혀 있을 가능성이 있다”고 말했습니다. 현재까지 관련 문헌이나 유물에 적시된 무왕의 왕비는 선화공주와 사택왕후 이외에는 없습니다.

왕산악이 누구야

고구려의 음악가로 거문고를 제작하였으며 또한 거문고 연주의 대가이다.

불국사 경덕왕? 경덕왕이 무엇을 했던 사람인가

35대 경덕왕(742-765)- 당나라와의 교류가 크게 늘었으며 제도, 지명, 관직 등을 당나라 식으로 개편하는 한화정책(漢化政策)을 펼치는 동시에 산업 발전에도 힘을 기울여 신라 중대의 전성기를 이룬다.

- 759년 중앙 관직명도 한자화하는데 집사부 중시를 시중, 국학을 태학으로 명칭을 바꾸는 등 많이 바뀌었다.

- 중국에 맞먹는 한문 능력을 갖춘 지식인이 늘고 이두와 향찰도 보급되어 사회 전반에

한자가 널리 퍼진 신라 중대에 이르면 놔두기 껄끄러운 수준에 이른 것이다.

- 녹읍 부활이 진골 귀족에게 이익인 것은, 경덕왕도 몰랐을 리는 없다. 하지만 이후로도 경덕 왕이 자신의 정책을 계속 시행했던 것으로 보아 경덕왕의 왕권은 충분히 강력했고, 이로 볼 때 녹읍제를 실시해도 왕권이 강력하므로 자신이 관리를 잘 한다면 별 문제가 되지 않을 것 이라는 생각에다가 상술된 국가 재정 문제까지 합쳐져서 녹읍을 부활시켰다는 것이다.

- 석굴암, 불국사 창건

금동 연가 7년명 여래입상을 고구려인지 어떻게 구분해?

가늘고 긴 신체 역시 두터운 가사에 덮여 몸매가 드러나지 않으며, 수인은 오른손을 위로, 왼손을 아래로 하여 시무외, 여원인의 통인(通印)을 맺었다.

고구려 vs 백제 vs 신라 vs 통신의 탑과 불상 차이점 아는 방법은?

(1)목/석탑

백제: 미륵사지 석탑, 정림사지 석탑 => 우아하고 경건하다.

고구려: 목탑

신라: 분황사, 황룡사 목탑 ->불타고 없다. 분황사는 3층만.

(2)불상

백제: 금동관음보살입상, 납석여래좌상 보면 다 미소를 띠고 있음. 이렇게

- -

∪

고구려: 옷깃의 흐름에 강조함

신라: 상체가 길고 팔 다리가 가늚.. 뭔가 전형적인 동양인을 나타낸 느낌!

이불병좌상 한자 뜻은? 그리고 거기에 담긴 의미는?

두 개의 불상이 나란히 앉아있는 석상이다. 이 불상은 날카로운 광배와 양감 있는 연꽃의 표현 등 여러 면에서 연가(延嘉)7년명불상이나 평안남도 평원군 원오리(元五里) 출토 소조불상 같은 고구려 불상 조각의 전통을 가장 잘 계승한 것으로 보인다. 제작 시기는 반라성지 발굴 당시의 동반 유물과 고구려의 영향이 발해에서 상당히 오랫동안 유지된 점 그리고 발해 조각 특유의 보수성 등을 감안한다면 발해의 건국 초기, 즉 700년을 전후한 시기로 생각된다.

[네이버 지식백과] 이불병좌상 [二佛竝坐像] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

정림사지 5층석탑과 감은사지 3층석탑 차이점은?

정림사지 5층석탑은 딱 보면 디게 웅장해! 정림사지 뜻이 직역하면 사물이 많은 곳에 지은 절이라던데.. ㅎㅎ

감은사지 3층석탑은 뭐랄까 엄청 큰 3층짜리 건물 같애. 쌍둥이 석탑이야 2개거든. 문무왕 건설 시작~신문왕 시공 끝.

평제탑이 뭐임?

아까 말한 정림사지 5층 석탑 다른 말입니다.

충청남도 부여군 부여읍 동남리에 있는 5층 석탑. 백제 말기에 건립된 것으로 추정되며, 창의적이고 정제된 기풍으로 후세 석탑의 모범이 되었다. 탑의 1층 옥신에 ‘대당평백제국비명(大唐平百濟國碑銘)’이라는 글귀가 새겨져 있어 이렇게 이른다. 국보 정식 명칭은 ‘부여 정림사지 오층 석탑’이다. 국보 제9호. 정림사지 오층석탑의 특이한 부분으로는, 석탑인데도 목탑 양식을 따르고 있으며, 660년 백제멸망전 당시 당나라 장수 소정방이 백제를 7월 18일 멸망시킨 후 한 달 정도가 지난 8월 15일에 이 탑에 정복 기념으로 새긴 비문이 남아있다.

분황사탑이 뭐고 모전석탑이 뭐지

아까 그 3층만 남겨진게 분황사탑이야.

모전석탑은 분황사탑의 다른 말이구... 분황사 뜻 직역하면 향기나고 덕스러운 왕이 지은 탑이래. 선덕여왕 때 지었기 때문이지~ 모전석탑 직역하면 벽을 본뜬 석탑이래.

불국사 3층석탑(=석가탑) 다보탑이 뭐지

그동안 『불국사고금역대기』에 의해서 석가탑 창건을 751년으로 보았으나, 묵서지편에서 나온 두 종류의 중수기 기록으로 다보탑과 석가탑 모두 대성각간(大城角干)의 주도하에 불국사 쌍탑으로 신라 경덕왕 원년(742)에 창건되었음을 밝혀주고 있다.

(1)석가탑

탑을 중심으로 주위에는 연꽃을 조각한 탑구(塔區)가 있는데, 이것을 팔방금강좌(八方金剛座)라 한다. 이것은 탑의 정역(淨域)을 구별한 것으로, 연꽃 1송이에 1보살씩 8보살의 정좌라고도 하고, 또는 석탑에 직접 조각하는 팔부신중(八部神衆)의 표현이라고도 볼 수 있다. 이 팔방금강좌는 특별한 착상인 동시에 탑의 장엄을 한층 더하여 주는 희귀한 유구(遺構)로 주목되고 있다.(처음에 꼬챙이가 많아서 뭔가 했는데..!!!)

(2)다보탑(=보물이 많은 탑)

보물이 많다니.. 무엇이?

바로

부처님의 사리!!

다보여래의 사리(舍利)를 모셔 세운 탑.

[네이버 지식백과] 경주 불국사 삼층석탑 [慶州佛國寺三層石塔] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

진전사지 3층석탑(탑신불상조각)이 뭐지

탑은 통일신라 석탑의 전형적인 모습으로, 2단의 기단 위에 3층의 탑신을 올려 놓은 모습이다. 아래층 기단에는 천의 자락을 흩날리는 비천상(飛天像)이 사방으로 각각 둘씩 모두 여덟이 양각되었고, 위층 기단에는 구름 위에 앉아 무기를 들고 있는 팔부신중(八部神衆)이 사방에 둘씩 양각되었다. 1층 탑신에는 사방불(四方佛) 각 면마다 양각되어 있다. 지붕돌은 처마의 네 귀퉁이가 살짝 올라가 경쾌하며, 밑면에는 5단씩의 받침을 두었다. 3층 상륜부(相輪部)에는 머리장식은 모두 없어지고 노반(露盤)만 남아있을 뿐이다.

참고로 진전사 직역하면 밭이 늘어져 있는 사찰이란 뜻인데 진짜 밭 같은 곳에 위치해있음.

[네이버 지식백과] 양양 진전사지 삼층석탑 [襄陽 陳田寺址 三層石塔] (두산백과)

담징이 누구인가

삼국시대 일본 호류사금당벽화(사불정토도)를 그린 승려. 화가.백제를 거쳐 일본에 건너가 채색과 종이·먹·연자방아[碾磴] 등의 제작 방법을 전하였다고 한다.(헐 이사람 이름 해석하면 먹을 부르는 사람인데 대~~박)

혜자가 누구인가?

고구려 스님이요. 삼국시대 일본 호코사에 머무르며 쇼토쿠태자를 지도한 고구려의 승려.유학승.

[출처: 한국민족문화대백과사전(혜자(惠慈))]

수산리 고분벽화 의미는?

고구려 수산리 고분에서 발견된 벽화. 평안 남도 강서군 수산리에 소재. 일본 다카마쓰 고분 벽화와 인물들의 주름치마 등이 비슷하다.(저 치마 탐나는걸?)

호류사 백제 관음상 한자 뜻과 의미는?

호류사: 일본 나라현[奈良縣]에 있는 절.

백제 관음상: 높이 2.8m의 채색한 관음상으로 백제의 귀화인이 만든 것으로 추정되기 때문에 백제관음상이라는 이름이 붙었다. 백제의 조각이 일본 조각에 공헌한 하나의 예라고 할 수 있다.

고류사 미륵보살 반가사유상은 어떻게 생겼지?

고류사: 일본 교토부[京都府] 남부 교토에 있는 절이다.

목조로 깎았다.

백제 가람 양식이 뭐야

가람 배치 양식은 사찰 건물을 어디에 배치하는 것인지를 말하는 것이다(출처: 네이버 카페 김정현 한국사)

가람: 승려가 살면서 불도를 닦는 곳

연오랑과 세오녀가 뭐지

아달라 이사금 때 있었던 이야기(삼국유사). 이를 통해 신라가 일본에게 문화 전파를 했었음을 알 수 있다.

축제술과 한인의 연못이 어떤 연관이 있나

제방(둑)을 만드는 기술 -> 한인의 연못 만들어짐(일본에 있음)

각저총이 뭐지(총: 무덤이란 뜻)

이 벽화고분을 각저총이라고 이름지은 것은 널방 동벽 중앙으로부터 약간 오른쪽에 그려져 있는 씨름 그림에 의거한 것이다.

서역 아프라시아브 궁전벽화가 뭐지

고구려 서역 사절단이 나오는 벽화이다.

신라는 왜 유리그릇이 나왔나

신라 고분군에서만 유리그릇이 집중적으로 출토되었다. 아무래도 신라 무덤양식이 돌무지 덧널무덤이라서 도굴하기 쉽지 않았기 때문인 듯 하다.

'한국사 공부' 카테고리의 다른 글

| 협상과 포용에서의 균형의 중요성을 알려주는 고려 왕사 (0) | 2021.01.26 |

|---|---|

| 고려에 대한 간단한 배경 지식 (0) | 2021.01.26 |

| 5호 16국과 거란족, 여진족에 대해 알아보자! (0) | 2021.01.14 |

| 발해에 대한 간단한 지식 (0) | 2021.01.13 |

| 통일 신라 궁금증 풀기 (0) | 2021.01.12 |