목차

법이란 무엇인가

고대국가의 법

중세국가의 법(고려)

4. 조선시대의 법

5. 조선시대와 오늘날의 법 공통점과 차이점

법이란 무엇인가

만인(萬人)의 만인에 대한 투쟁에서 오는 사회의 혼란을 해결하고 조화와 복지를 도모하기 위하여 만들어진 규율.

법은 사회법칙으로서 사회규범이다. 사회규범에는 법 이외에도 관습·도덕·종교 등이 있다. 그런데 관습·종교·도덕 등은 그 위반의 경우에도 자율적·심리적 강제를 받을 뿐이나, 법은 그 위반의 경우에 타율적·물리적 강제를 통하여 원하는 상태와 결과를 실현하는 강제규범이다.

또한 법은 국가 내에 존재하는 다른 어떠한 사회의 강제규범보다도 우월한 국가규범이다.

[네이버 지식백과] 법 [law, 法] (두산백과)

2. 고대국가의 법

(1) 서양

①로마

현대 대륙법계 민법에도 지대한 영향을 끼쳤다. 또한, 국제법은 로마 만민법을 기초로 고안되었다. 근대까지 유럽에서 현행 법규범으로 작용하였으며, 나폴레옹 프랑스 민법전이나 독일 민법전 등 성문 민법전에도 로마법에서 비롯된 법개념이 많은 부분 계수되었다. 프랑스 민법과 독일 민법의 영향을 받은 일본제국민법을 많은 부분 받아들인 한국 민법에도 로마법에서 비롯된 법개념이 많이 있다.

② 스파르타

리쿠르구스가 만들었으며, 에포로이(Ephoroi)라는 감독관 직책을 신설하였다. 공동식사제를 통해 사치를 금지, 스파르타식 교육을 마련, 상업의 발달은 타락으로 이어진다는 생각으로 타국에서는 허용되지 않는 철제화폐를 사용

이미지 출처: https://www.donga.com/en/article/all/20191022/1880985/1/Sparta-s-no?m=kor

(3) 동양

①주나라

종법(宗法)은 중국 고대에 형성되어 적장자(嫡長子) 중심 가족 질서 운영의 기본이 되었던 법으로 은대 말기에 출현하여 주나라 초기에 제도화된 것으로 보인다. 종법의 핵심 내용은 가계 계승과 제사이다. 적장자로 집안을 잇게 하고 또 제사를 지내도록 하는 것이다. 종법에 의하면 주나라 왕의 적장자는 계속해서 왕이 되고 적장자가 아닌 아들들은 제후나 대부(大夫)가 된다.

따라서 종법은 부계적, 부권적인 성격을 강하게 드러낼 수밖에 없었다. 계승은 아들에 의해 이루어지며, 또 존조·경종은 바로 부계의 질서, 부의 권위를 인정해 주는 것이므로 종법이 강력한 가부장적인 요소를 갖게 되는 것은 자연스러운 일이다. 중국의 경우에는 이와 같이 강력한 부계적인 혈연관계와 그에 의한 가부장권이 일찍이 형성, 보급되었다고 할 수 있다.

②고조선

유사역사학계에선 단기고사를 인용하여 8조법이 모두 존재했다고 주장한다.

1. 살인한 자는 죽인다.

2. 사람을 다치게 한 자는 곡식으로 갚는다.

3. 강도질을 한 자는 그 집의 노비가 된다.

4. 절도한 자는 노비가 된다.

5. 남자는 밖에서 농사를 짓는다.

6. 여자는 집안에서 베를 짠다.

7. 혼인한 일부일처이다.

8. 명분을 서로 침해하지 않는다.

2. 중세국가의 법(고려)

출처: http://kocw-n.xcache.kinxcdn.com/data/document/2017/sunmoon/ryuseunghun081/6.pdf

4. 조선시대의 법

조선왕조는 유교적 가치(禮)와 더불어 안보와 치안, 생계와 건축 그리고 의료와 같은 다양한 가치들을 종합적으로 실현시켜야만 했다. 결론적으로 정치조직으로서의 조선왕조의 지배형태는 예치를 보조 원리로 삼고 있는 법치주의라고 규정할 수 있다.

조선이 건국된 이후 정도전은 새로운 왕조의 이상을 현실화하기 위한 이러한 제도화를 이끌었다. 그는 왕의 즉위 문서를 작성하는 과정에서 조선 왕조의 합법성을 선언하였다. 고려왕조에 있어 관리는 그들 자신의 관례와 규칙에 의해 통치였고 일관된 법률은 제정되지 않았다. 고려왕조와 달리 조선의 건국자들은 법 체제의 완비를 통하여 중앙집권화된 국가통치제도를 만들려고 하였다. 정도전은 조선왕조의 첫 번째 헌법전인 조선 경국전을 완성하였다. 조선 경국전은 경제육전(경제에 관한 법률)뿐만 아니라 경국대전에도 영향을 주었다. 법을 집적하는 작업은 국가의 공권력을 강화하는 방법중의 하나였으며 강제력은 세부적인 법률에 의하여 보장될 수 있었다. 조선왕조는 법의 집적에 의한 유학사상을 창설하였고 학자들에 의해 통치되었다.

조선 창업으로부터 경국대전체제의 안정화단계에 이르기까지 조선국가의 권력구조를 분장하고 왕권을 제약했으며, 安民이라는 유교적 민본주의의 목표를 실현토록 왕권과 신료들에 제약을 가했던 중요한 입헌 통치의 요소들―헌법적 문서들과 관행들 그리고 제도들―을 재조명하는 한편, 이런 요소들이 조선 초기의 제도적 장치들 및 권력구조와 맞물려 작용함으로써 조선 특유의 유교적 입헌군주제로 발전하고 있었다는 것을 보여주고자 했다.

출처:

https://www.krm.or.kr/krmts/search/detailview/research.html?dbGubun=SD&m201_id=10011071

영조:

속대전, 속오례의, 동국문헌비고

(1) 속대전(續大典)

요약: 1746년(영조 22)에 『경국대전』 시행 이후에 공포된 법령 중에서 시행할 법령만을 추려서 편찬한 통일 법전.

배경: 『경국대전』의 시행 뒤 『대전속록(大典續錄)』·『대전후속록(大典後續錄)』이 나오고 계속해서 법령이 증가했으나, 이들 법전과 법령간에 상호 모순되는 것이 많아 관리들이 법을 적용하는데 혼란을 가져왔다.

[네이버 지식백과] 속대전 [續大典] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

영조가 즉위한 뒤 비로소 제2의 대전을 편찬할 결심을 하고, 1740년(영조 16)부터 이 법전의 편찬이 시작되었다. 1744년 따로 찬집청(纂輯廳)을 설치하고 당상(堂上)·낭청(郎廳)을 임명해 박차를 가하였다.

특징:이 법전은 『경국대전』의 총 213항목 가운데 76항목을 제외한 137항목을 개정, 증보했으며 주로 호전·형전 등에 18항목이 새로 추가되었다. 초간본이 규장각도서에 있다.

한 영상에서, 성조숙증 여자아이 ‘종단이’가 한 소금장수에게 성폭행을 당했는데 영조는 소금장수 뿐만 아니라 종단이와 그 피해 가족에게도 처벌을 하였다는 사실을 알려주었다.

(URL: https://youtu.be/UPhUFSzgV5Q)

아무래도 세상 물정을 잘 모르는 사대부들끼리 법전을 만들어서 이런 황당한 일이 일어나지 않았나 싶다.

어쨌거나... 속대전이라고 법전을 수정 및 확장하여 만들어진 것에 의의를 두는 것 같다.

(2) 속오례의(續五禮儀)

조선 후기의 제사 지침서로, 1474년(성종 5년)에 편찬된 《국조오례의》의 속편이다. 1744년(영조 20년) 예조 판서 이종성이 왕명을 받들어 편찬했다. 5가지 제사에 관한 설명과 함께 그림을 첨부했다.

제사에 관한 내용이 담긴 그림책이라고 한다.

(3) 동국문헌비고(東國文獻備考)

한국의 문물제도를 분류 · 정리한 백과전서적인 책.

목판본. 100권 40책. 영조의 명으로 1769년(영조 45) 편찬에 착수, 1770년에 완성되었다. 체재는 중국 『문헌통고(文獻通考)』의 예에 따라 상위(象緯) · 여지(輿地) · 예 · 악 · 병 · 형 · 전부(田賦) · 재용(財用) · 호구 · 시적 · 선거 · 학교 · 직관(職官)의 13고(考)로 나누어 수록하였다.

[네이버 지식백과] 동국문헌비고 [東國文獻備考] (문화콘텐츠닷컴 (문화원형백과 조선후기 시장), 2003., 한국콘텐츠진흥원)

정조:

대전통편, 탁지지 편찬.

(1) 대전통편(大典通編)

1785년(정조 9) 『경국대전』과 『속대전』 및 그 뒤의 법령을 통합해 편찬한 통일 법전.

정조는 이를 다시 전임과 현임의 대신들에게 재검토하게 하였다. 또, 각 전마다 당해 판서에게 축조 교정(逐條校正)하도록 하였다. 이 일의 총재(總裁)로는 일찍이 『속대전』 편찬을 주관한 김재로(金在魯)의 아들 김치인(金致仁)을 임명하였다.

[네이버 지식백과] 대전통편 [大典通編] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

(2) 탁지지(度支志)

조선후기 문신 박일원이 왕명으로 호조(중앙 관청)의 모든 사례를 정리하여 편찬한 관찬서. 사례기록문서.

정조대는 국가에서 주도하는 각종 편찬 사업이 진행되고 있었다. 그 중 주요 관서의 사례를 모아 후일 고거할 자료로 삼으려는 목적에서 ≪춘관지 春官志≫·≪추관지 秋官志≫·≪규장각지 奎章閣志≫·≪홍문관지 弘文館志≫·≪태학지 太學志≫ 등 여러 관서지가 편찬되었다.

편찬자인 박일원에 대해서는 자세히 알 수 없으나, 형조좌랑 재임시 ≪추관지≫를 편찬한 경험이 있었고, 또 그가 편찬한 ≪추관지≫·≪탁지지≫에 대해 정조의 칭찬이 있었던 것으로 보아 탁월한 능력을 가진 인물임을 알 수 있다.

[네이버 지식백과] 탁지지 [度支志] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

한마디로 조선 후기 중앙에 있었던 사례들을 엮어서 편찬한 문서이다.

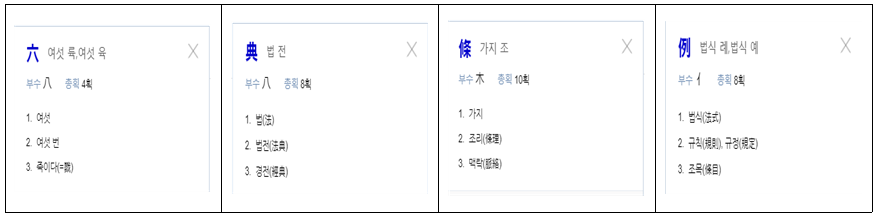

흥성대원군(이하응): 대전회통, 육전조례

(1) 대전회통

1865년(고종 2)에 『대전통편(大典通編)』 체제 이후 80년간의 수교(受敎), 각종 조례(條例) 등을 보첨, 정리한 조선시대 최후의 통일 법전.

조선 후기 정치 기강의 문란, 극도의 사회 혼란 등을 수습하기 위해 사회 모든 방면에 걸쳐 과감한 개혁이 요청되었다. 그리고 이의 전제가 되는 것이 법령이므로 새로운 법전 편찬의 필요성을 느끼게 되었다.

그리하여 1865년 왕명에 따라 영의정 조두순(趙斗淳), 좌의정 김병학(金炳學) 등이 『대전통편』 이후 80년간 반포, 실시된 왕의 교명과 규칙 및 격식 등을 『대전통편』 아래 추보한 뒤 교서관(校書館)에서 출판하게 하였다.

따라서, 『대전회통』은 고려 말 이래 조선조 여러 왕대에 걸쳐 시행된 모든 규정이 집대성된 법전이라 할 수 있다.

[네이버 지식백과] 대전회통 [大典會通] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

(2) 육전조례

조선 말기 육조(六曹) 각 관아의 사무 처리에 필요한 행정법규와 사례를 편집한 행정법전.

1865년 9월 국가의 기본 법전인 『대전회통』이 완성되었으나, 실제에 행해지고 있는 행정법규집이 없어 법전을 시행하는 데 불편이 많아 모든 행정법규와 관례를 일괄 정리해 편집할 필요가 있었다.

같은 해 12월 17일 영의정 조두순(趙斗淳)이 중국의 회전(會典) 방식을 좇아 『육전조례』라는 명칭을 붙여 편집할 것을 건의하여 착수하게 되었다. 『대전회통』의 편집을 담당했던 관원들이 계속 담당해 완성하였다.

규장각도서에 있다.

[네이버 지식백과] 육전조례 [六典條例] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

5. 조선시대와 오늘날의 법 공통점과 차이점

논문 ‘조선시대 법제도 및 법실무와 그 현대적 의의 - 특히 15세기와 16세기를 중심으로 -(성재호/성균관대학교)’에 따르면

①조선의 법은 왕의 명령이라는 점에서 인치(rule by man)의 형식이지만 왕 또한 그 법 안에서 벗어날 수 없기 때문에 법치주의라고 할 수 있다.

②다른 어느 왕조와 비교할 수 없을 정도로 수준이 높다. 조선의 새로운 사상과 고려의 악폐에 대한 자각을 기초로 만들어졌기 때문이다. -> 조선 특유의 유교적 입헌군주제

③조선에서는 고위 관직자 등도 똑같이 엄격한 법으로 다스려졌다. 정치가 또는 공무원의 불법행위는 무시되고 시민에 대한 준법정신이 강조되는 현재 한국의 왜곡된 형사정책은 조선의 죄형법정주의 이념에 입각하여 근본적으로 재고될 필요가 있다.

'한국사 공부' 카테고리의 다른 글

| 조선 전기 용어 (0) | 2021.02.11 |

|---|---|

| 하늘을 보던 왕, 땅을 보던 왕 in 조선 (0) | 2021.02.11 |

| 붕당과 양란, 혼란이 배가 되다 (0) | 2021.02.09 |

| 조선 중앙 정치 기구 (0) | 2021.02.09 |

| 유교(儒敎), 님아 그 한 발을 더 가지 마시오! (0) | 2021.02.08 |